投稿日:2025.10.22 最終更新日:2025.10.22

Metaが5大陸を結ぶ海底ケーブル「Waterworth プロジェクト」発表!クラウド・AI時代を支えるインフラの裏側とは

近年、クラウドやAIの急速な発展により、世界中でデータ通信量が爆発的に増加しています。

そんな中、Meta(旧Facebook)が発表した5大陸を結ぶ海底ケーブル「Waterworth」プロジェクトが注目を集めています。

「海底ケーブルなんて自分の仕事とは関係ない」と思うインフラエンジニアも多いかもしれません。

しかし実は、インターネット通信の約99%がこの海底ケーブルによって支えられているのです。

この記事では、海底ケーブルがどのように世界の通信を支えているのか、そしてMetaがこの分野に巨額投資を行う理由を、インフラエンジニア視点でわかりやすく解説します。

目次

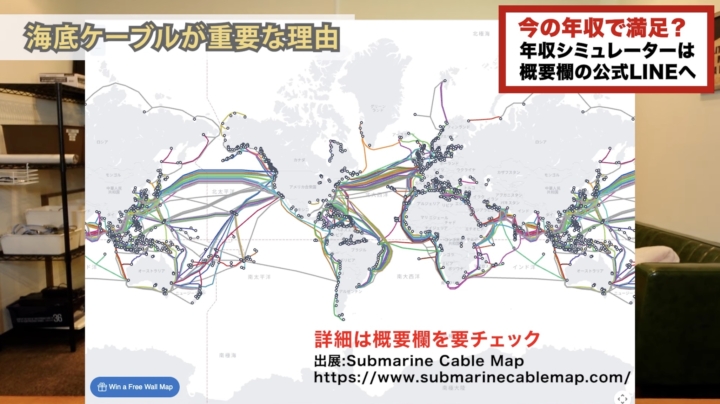

海底ケーブルが「世界の通信の大動脈」である理由

海底ケーブルとは、海の底に敷設された光ファイバーケーブルのこと。

国際通信の約95〜99%がこのケーブルを通って行われており、衛星通信よりも低遅延(レイテンシーが少ない)で高速通信が可能です。

たとえば、AIが膨大なデータを学習するときには、世界中のデータセンター間で大量の情報をやり取りします。

このデータ転送を支えているのが、海底ケーブルというわけです。

また、アフリカや南米などの新興国では、海底ケーブルの整備によってインターネット利用が急拡大。

高速通信が普及することで、SNSや動画サービスなどのユーザーも増え、世界経済のデジタル化が進むきっかけとなっています。

Metaが進める主要海底ケーブルプロジェクト

Meta社は今回の「Waterworth」以外にも、複数の大規模海底ケーブルを運用・開発しています。

代表的な4つのプロジェクトを見てみましょう。

1. 2Africa(ツー・アフリカ)

アフリカ大陸をぐるっと一周する形で、ヨーロッパや中東・南アジアと接続する全長約4万kmのケーブル。

最大16ペアの光ファイバーを備え、アフリカ地域のネット環境向上を目的としています。

2. Echo & Bifrost

アメリカ西海岸とアジアを結ぶ太平洋横断ケーブル。

最短ルートで低遅延通信を実現し、クラウド・AIトラフィックを支える設計が特徴です。

3. Apricot(アプリコット)

日本・台湾・フィリピン・インドネシア・シンガポールなど、アジア太平洋地域をリング状に接続。

ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)技術を採用し、光の波長を切り替えてトラフィックを最適化できる仕組みを持っています。

4. Waterworth(ウォーターワース)

今回発表された新プロジェクトで、5大陸を結ぶ世界最長級のケーブル網(全長約5万km)。

最大24ペアの光ファイバーを使用し、従来よりもさらに大容量・高速な通信を実現する見込みです。

この規模はまさに「データの高速道路」ともいえる壮大な計画です。

技術トレンド:SDMとROADMによる通信の進化

SDM(空間分割多重化)技術

従来の海底ケーブルでは4〜8ペア程度だった光ファイバー数を、

「2Africa」で16ペア、「Waterworth」で24ペアまで増やすことに成功。

これはいわば“道路を1車線から多車線に広げる”ような技術革新です。

単純な大容量化にとどまらず、リピーター(信号増幅装置)との接続や電源設計など、物理的にも高度な構築技術が必要とされています。

ROADM(波長切り替え技術)

光の波長ごとに通信チャネルを分け、必要に応じて帯域を振り分ける技術。

これにより、トラフィックの多い地域に帯域を集中させたり、障害発生時にルートを迂回したりすることが可能になっています。

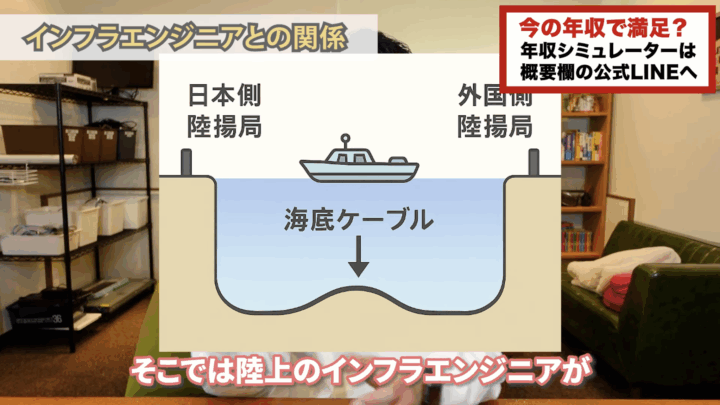

海底ケーブルとインフラエンジニアの関係性

一見すると「海底ケーブル=海の中の話」で、インフラエンジニアとは縁がなさそうですが、実は深く関係しています。

1. 陸揚げ局とデータセンターの接続設計

海底から引き上げたケーブルは「陸揚げ局」と呼ばれる施設に接続され、そこからデータセンターへとつながります。

この陸上ネットワーク部分の設計・構築は、インフラエンジニアの担当領域です。

2. トラフィックルーティング・冗長化設計

複数の海底ケーブルがメッシュ状に構成されているため、障害時には**ルートの切り替え(冗長化)**が必須。

SDN(Software Defined Network)などを使って、柔軟にルーティングを制御する仕組みを構築します。

3. データセンター配置の最適化

MetaやGoogleなどのクラウド事業者は、陸揚げ局の近くに大規模データセンターを設置しています。

これにより帯域コストの削減や遅延の最小化が可能になり、AI学習などの高速通信にも対応できるようになります。

Metaが海底ケーブルに巨額投資をする4つの理由

自社サービスの通信コスト削減

Facebook・Instagramなどの膨大なトラフィックを、自前のケーブルで処理することで通信コストを最適化。

新興国ユーザーの拡大

アフリカや南米など通信環境が未整備な地域にケーブルを敷設し、将来的なユーザー拡大を狙う。

AI・クラウド時代に向けたインフラ整備

生成AIやメタバースなど、超大容量トラフィック時代を見据えた基盤投資。

地政学リスクへの対応と冗長化

自然災害や戦争などによる切断リスクを想定し、複数ルートで通信を確保。

つまりMetaは、世界の「データの道」を自ら整備することで、

長期的な競争優位を確保しようとしているのです。

まとめ|クラウド・AI時代を支える“見えないインフラ”

-

海底ケーブルは世界の通信の99%を支えるインフラ

-

Metaは5万km超の「Waterworth」プロジェクトを発表

-

SDM・ROADMなどの技術で大容量化・柔軟化が進む

-

陸上ネットワーク設計はインフラエンジニアの重要領域

クラウドやAIが進化する裏には、こうした“見えないインフラ”の存在があります。

MetaをはじめとするIT企業が海底ケーブルに投資するのは、

単なる通信インフラ整備ではなく、次世代のデジタル経済を支える戦略的基盤づくりでもあるのです。